美國商務部長盧特尼克喊出「美台晶片產能五五分」,並挑戰傳統「矽盾」論,目標將美國晶片自製率從2%提升至40%,業界分析,要達到美國晶片自製率四成堪稱「不可能的任務」,光是資金、人才、成本、供應鏈環境與配套措施等四大難題,就很難解決。

長期研究半導體地緣變化的專家指出,要達成「美台晶片產能五五分」,估計得在美斥資逾5,000億美元(逾新台幣15兆元),相當於台灣政府五年歲出總預算,這筆天文數字誰來埋單?更遑論相關投資得同時打造先進製程、先進製程、封裝與供應鏈配套,才能讓整體生態系更完整,這正是台灣矽盾強實的基礎。

另外,廠區營運背後最關鍵是人才,人才並包含協力廠商與關鍵夥伴的即時配合,預期美國供應鏈仍需要時間升級,由於相關經驗與及時支援速度難以複製,台灣人才與供應鏈夥伴將扮演更吃重角色。

尤其美國當下年輕人以進入Google、Meta、微軟、亞馬遜或OpenAI等雲端業為優先志向,美國半導體產業提升晶片自主政策,估計到2030年新增用工需求將超過10萬人,現有培訓與移民政策難以短期補足;另外,顧問機構並預估缺口恐更大。

成本方面,業界分析,台積電(2330)和三星、英特爾在美國都面對同樣的成本壓力,不過,台積電擁有經濟規模優勢,預期在美國新廠後續產能陸續開出與學習曲線加速後,搭配台灣人才與夥伴可望快速改善成本,反倒是供應鏈環境與配套措施並非一朝一夕可建立完成,預期耗時數十年才會趨於完備。

尤其台積電等晶片大廠將產能移往美國,區域生產成本差異,得採不同區域定價。業者推斷,在美國生產的晶片報價,恐怕會比台灣生產更高上近倍。

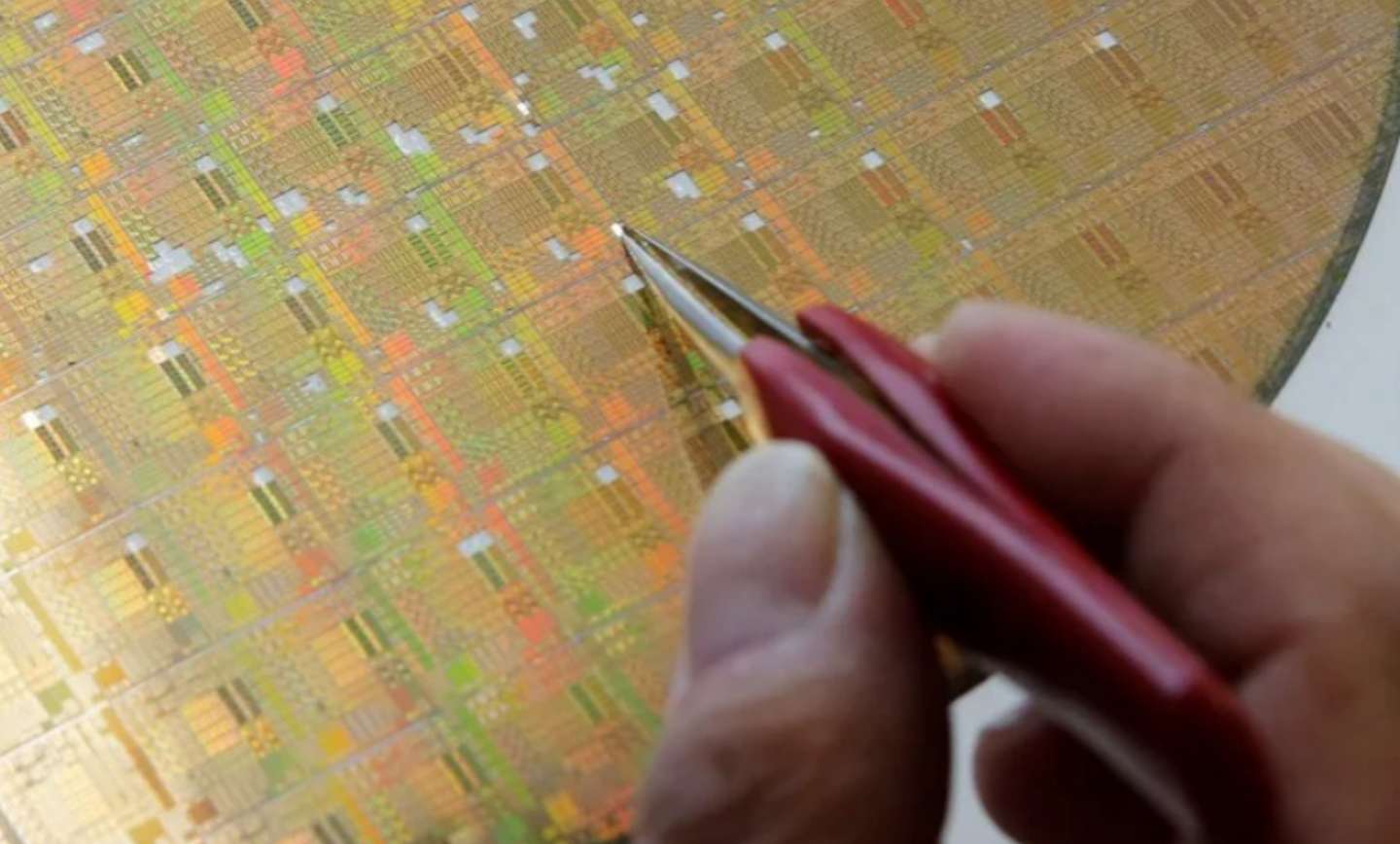

供應鏈能不能跟上美國製造腳步,也是問題。以台積電為例,為提高生產效率,這幾年積極提升材料與設備供應鏈在地化,包括關鍵化學品(含PFAS族群)、特種氣體(如氦)、光阻與石英件等上游材料,目前仰賴進口,如果川普政府只要逼迫台積電前去設廠,忽略這些供應鏈配套在美供應,恐怕也會讓台積電不敢將一半以上的產能往美國移動。

返回

/ 全球事態

川普政府挑戰台灣矽盾論美晶片自製率40%不可能的任務

2025-09-30

討論

0 / 1500

發佈