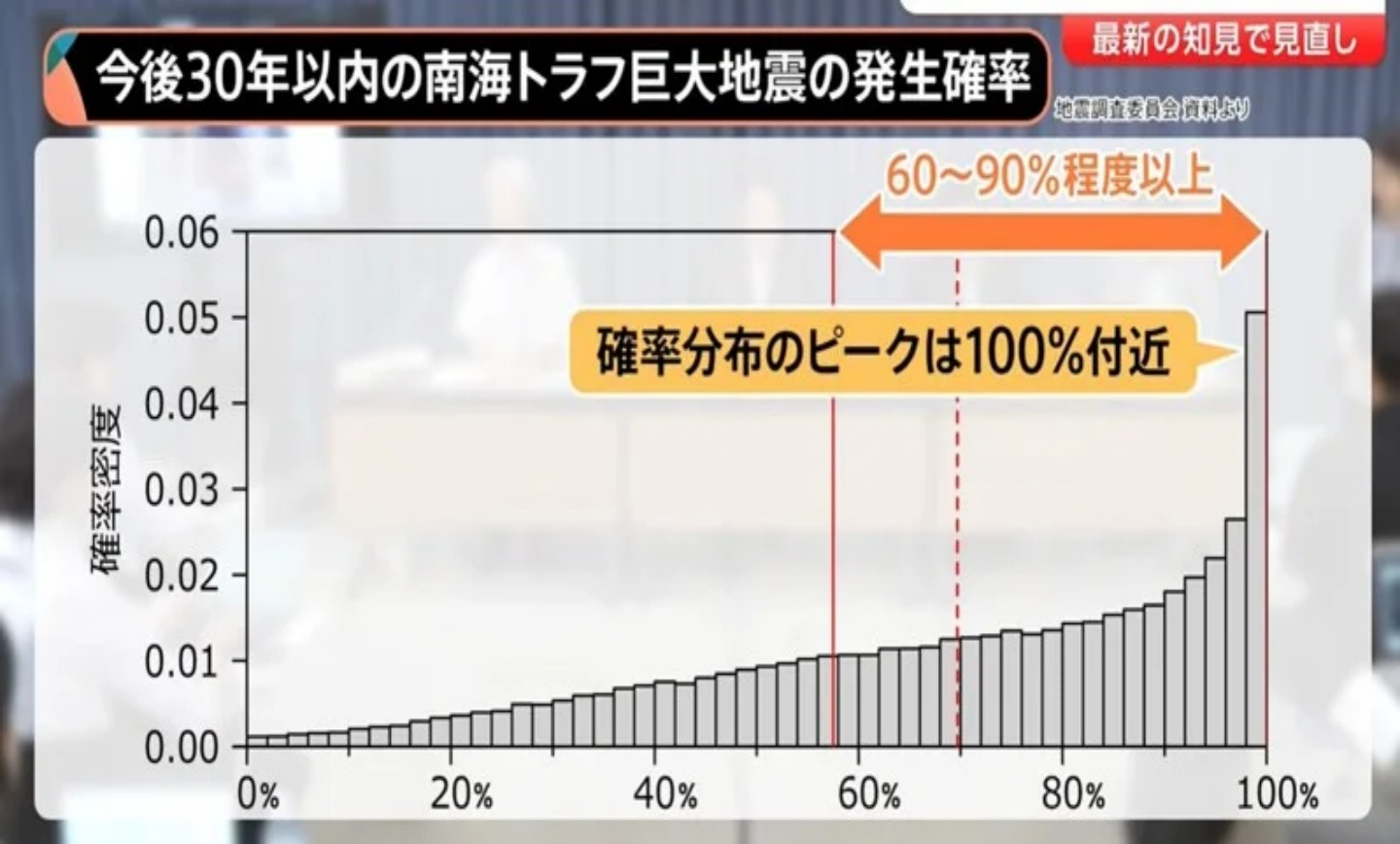

日本放送協會(NHK)報導,日本政府地震調查委員會26日公布最新評估,將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的機率,從原本的約80%上修為「約60%到90%以上」。同時,若僅依地震平均發生間隔計算,數值為「20%到50%」。委員會強調,雖然數值範圍有所不同,但不論哪一種計算方式,都顯示大地震發生的切迫性極高。

南海海槽大地震是指可能發生在靜岡縣外海至宮崎縣外海之間的超大型地震,預估規模達到8級以上,一旦爆發,最嚴重恐造成近30萬人死亡。由於該區域約每隔100至200年便會出現一次大地震,上一次發生已距今約80年,因此專家普遍認為「隨時可能再度來襲」。

本次委員會之所以給出兩2組機率範圍的數字,與計算方法差異有關。傳統推算是依據高知縣室戶市港口的地殼隆起紀錄,但因古文書中的水深記載存在爭議,研究團隊重新檢驗誤差後,算出「60%至90%以上」的範圍。

若完全不使用隆起資料,只根據地震平均發生間隔計算,則得到較低的「20%至50%」。委員會強調,兩種方法沒有高下之分,單純反映科學的不確定性。

地震調查委員會委員長平田直雄指出,雖然數字存在落差,但核心訊息不變,「無論如何,地震隨時可能發生」。他補充,「如果要用數字表達現在的情勢,90%以上是貼近實際的高值」,但不代表30年內必然發生,關鍵在於要正確認知不確定性。

東京大學教授關谷直哉也則指出,單純公布機率容易讓人混淆,政府應更著重於如何引導民眾把風險意識轉化為具體的防災行動。

名古屋大學減災聯合研究中心主任鷺谷威也提醒,20%至50%雖看似較低,但對於巨大地震而言仍是高風險,不能掉以輕心。他強調,專家共識是「未來必然會發生,只是時間點不確定」,因此建物耐震補強、家具固定,以及高風險地區的海嘯避難路線確認,都必須盡快落實,以免災害發生時釀成無法挽回的慘重後果。

返回

/ 全球事態

南海海槽強震風險上升!日政府:30年內規模8以上達90%隨時可能發生

2025-09-28

討論

0 / 1500

發佈